御前崎干し芋プロジェクトとはAbout Omaezaki Hoshiimo Project

御前崎市で開発された特産品の干し芋は、2024年に誕生から200周年を迎えました。

この歴史の中には、さつまいもが御前崎に伝来するきっかけを作った大澤権右衛門と、

その後に干し芋(芋切り干し)を開発した栗林庄蔵の、二人の芋じいさんの功績があります。

この記念すべき年に、御前崎市の干し芋を市外はもちろん、市内にも広めていきたい、

より多くの人に御前崎市の干し芋を知ってもらいたいとの思いから、御前崎市干し芋プロジェクトを立ち上げました。

このプロジェクトを通して「干し芋といえば御前崎だ」と多くの人に思ってもらえるよう、取り組んでいます。

現在の御前崎とさつまいもOmaezaki & Satsumaimo

干し芋開発200周年・御前崎の「芋切り干し」

御前崎市は干し芋作りにとても適した環境となっています。干し芋生産者の齋藤さんによると、日照時間の長さはもちろん、遠州のからっ風と呼ばれる偏西風や夜に海側から吹くミネラルを含んだ潮風が、干し芋のおいしさをより際立たせているそうです。また、さらさらとした砂地で生産するため、他の地域のものより柔らかく、見た目もきれいなさつまいもが出来上がるといいます。 御前崎市民にとって干し芋は、幼いころから当たり前にある存在であり、この地域では「芋切り干し」の名前で子どもから大人まで幅広い年代に愛されています。 御前崎市特有の自然環境が生み出してきたおいしさと、生産者の方々の努力が、200年間にもわたり干し芋を伝え続けてきたのでしょう。

干し芋プロジェクト活動リポートHoshiimo Project Report

2024年11月 御前崎市大産業まつりでお披露目

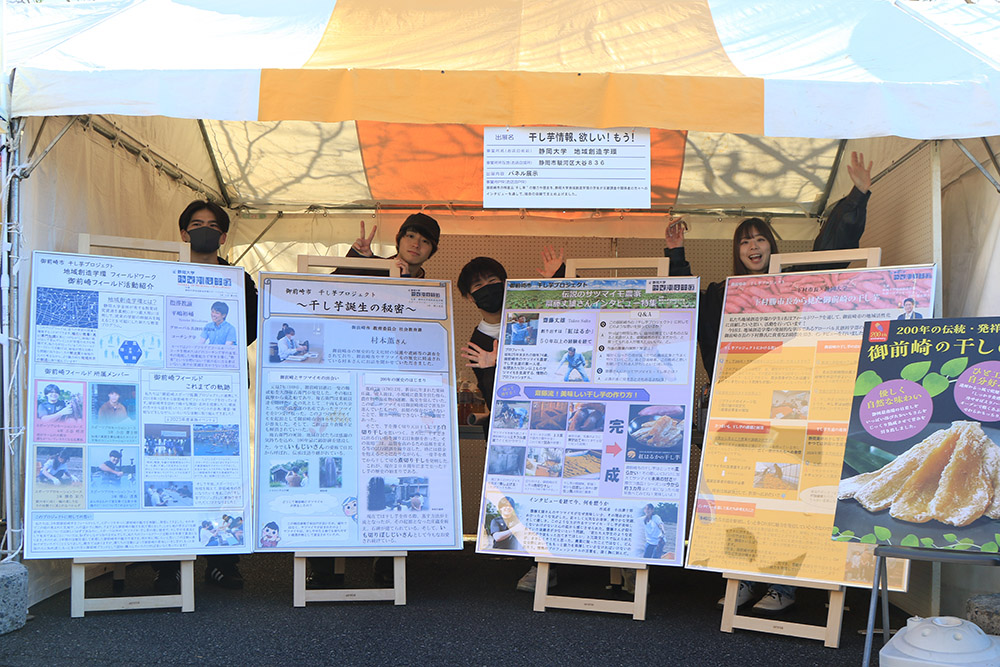

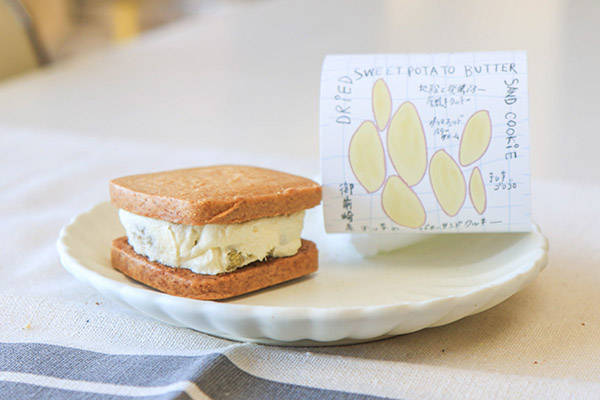

御前崎市干し芋プロジェクトでは、地元事業者と協力して干し芋を使った新商品の開発に取り組み、干し芋らしさを活かしたスイーツやパンが完成しました。これらの新商品は、地場産業や特産品の魅力を発信する「御前崎市大産業まつり」でお披露目・販売を行い、午前中で売り切れてしまうほどの人気でした。 またプロジェクトには、地元の池新田高校や静岡大学地域創造学環の学生も参加しました。干し芋作りを体験したり、御前崎市と干し芋の関係について歴史調査等をしたりする中で分かったことや疑問点をまとめ、大産業まつりで展示発表を行いました。

静岡大学生の様子

池新田高校の様子

大産業まつりの様子

新商品開発

BAKERY YAMASHITA

chiffon cake moF

merikenko

PANYA Artisan BAKERY

たこまん

自家製酵母ぱん むぎ

さつまいもの伝来・大澤権右衛門Osawa Gonemon

薩摩藩の船員を救助した大澤権右衛門

御前崎のさつまいもの歴史は古く、その由来は江戸時代中期・明和3年(1766)にさかのぼります。当時、御前崎沖で薩摩藩の御用船「豊徳丸(とよとくまる)」が座礁し、その船員24名を二ツ家の組頭・大澤権右衛門(おおさわごんえもん、1694~1778年)親子らが助けました。権右衛門は薩摩藩からの謝礼金20両を断り、3種のさつまいもとその栽培方法を伝授されました。

静岡県の遠州地方(主に遠州灘に面した県西部)にさつまいも栽培が普及したきっかけは、この御前崎の出来事からだと言われています。御前崎地区西側の海福寺には、市指定文化財の芋じいさん(大澤権右衛門翁)の碑と供養塔が建てられています。

芋切り干し(干し芋)を考案した栗林庄蔵Kuribayashi Shozo

芋切り干しの考案に努めた白羽地区の偉人

「芋切り干し」は自然な甘みが特徴で、子どもから大人までおいしく食べられる伝統的なさつまいも菓子です。御前崎市がある遠州地方では、干し芋のことを広く「芋切り干し」と呼び、特にこの地域では「キンリー」の愛称で親しまれてきました。冬の保存食になった芋切り干しは、北海道や東北地方に出荷されたほか、スナック菓子がなかった時代には子どもたちのおやつとして愛され、さつまいも農家では冬の家計を支える主力商品として生産されました。

この芋切り干しを文政7年(1824)に考案・開発したのが栗林庄蔵で、白羽地区新谷には、栗林庄蔵翁の碑が建立されています。